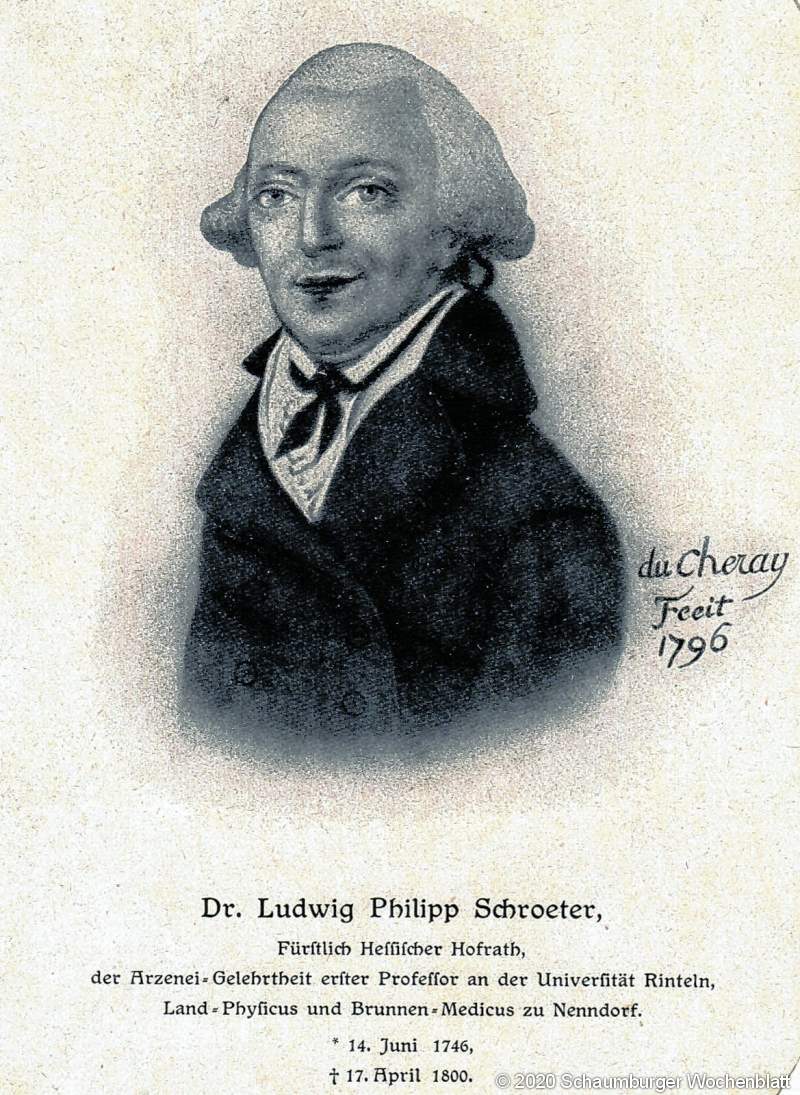

RINTELN (km). An zwei Prominente aus der ferneren Rintelner Vergangenheit wurde jetzt nachmalig erinnert: Die an der heimischem Universität wirkenden Professoren Just Heinrich Mangold (1656 bis 1742) und Ludwig Philipp Schröter (1746 bis 1800) wohnten seinerzeit am Marktplatz 1 - und eben an diesem Eckhaus (heute die "Neue Apotheke") wurden jetzt zwei Gedenktafeln arretiert. Die Informationen über die beiden Wissenschaftlern hatten Helge Heinke-Nülle, die schon seit vielen Jahren im Stadtarchiv mitarbeitet, und Dr. Stefan Meyer, der Leiter des Universitäts- und Stadtmuseum in der Eulenburg, aus der Literatur, den Akten und Katastern zusammen getragen. Im Rahmen der Recherche konnten in den vergangenen Jahren auch die Wohnhäuser der meisten früheren Professoren ermittelt werden - "eine Puzzlearbeit, die in Ermangelung von Hausnummern den genauen Abgleich Dutzender Steuerlisten voraussetzte," so Stefan Meyer. Hauseigentümer Suat Demirel habe der Anbringung der Tafeln sofort und ohne Umschweife zugestimmt. Die Produktionskosten für die Email-Schilder übernahm die Stadt Rinteln. - Just Heinrich Mangold wurde in Allendorf an der Werra geboren, hatte in Erfurt Medizin studiert und erhielt 1697 in Rinteln den Lehrstuhl für Medizin und Physik. Für die Universität ließ er eine "antlia pneumatica horizontalis" anschaffen, eine große Luftpumpe, mit der sich Über- und Unterdruckexperimente durchführen ließen. Taucherglocken, leergepumpte "Magdeburger Halbkugeln", Versuche mit Schallübertragung im luftleeren Raum - all das waren "hochaktuelle und zu Spekulationen herausfordernde Phänomene", wie es Stefan Meyer beschrieb. Auch seine Studenten, die er in seinen ersten Jahren an der Akademie in großer Zahl für die Physik begeistern konnte, unterstützten seine Forschungen. Mangold publizierte sie, auch in Ermangelung einer passenden Zeitschrift in Rinteln, in den in Erfurt erscheinenden "Remaquable Curiosa". In dieser Zeitschrift erschienen 1717 auch seine Überlegungen zum - physikalisch unmöglichen - Perpetuum Mobile, einer sich selbst endlos antreibenden Apparatur. Mangold habe den Apparat offenbar tatsächlich in seinem Haus gebaut, fanden Stefan Meyer und Helge Heinke-Nöll heraus: 1736 wurde zumindest erwähnt, dass der Dachboden mit einer "großen Maschine" ausgefüllt sei. Was Mangold mit Ludwig Philipp Schröter, der ihm als Bewohner des Hauses und als Medizinprofessor nachfolgen sollte, gemeinsam war, war die Beschäftigung mit den Pocken, die die schwerste Infektionskrankheit des 18. Jahrhunderts waren und in zahlreichen Epidemien Hunderttausende das Leben kostete. Bei einer Sterblichkeit von rund 30 Prozent grassierte die Seuche besonders heftig unter jungen Menschen. Ludwig Philipp Schröter wurde in Rinteln als Sohn eines lutherischen Predigers an St. Nikolai geboren. Er studierte in Rinteln und Göttingen, praktizierte als Arzt in Bassum und erhielt 1774 die zweite Medizinische Professur an der Academia Ernestina. Schröter befasste sich früh mit der Pockenimpfung, so etwa 1773 mit seiner Schrift: "Kurzer Unterricht von der gegenwärtigen ungekünstelten Methode, die Blattern einzupfropfen". Schröter war wissenschaftlicher Lehrer des bekannten späteren Bückeburger Hof- und Leibarzt Bernhard Christoph Faust, der bei ihm promovierte und später die allgemeine Pockenimfung in Schaumburg-Lippe durchsetzte. Als Landphysikus für die Grafschaft Schaumburg und als Brunnenarzt erst in Rodenberg, dann in Nenndorf, hatte Schröter wesentlich Anteil am Aufschwung des Bades Nenndorf, dessen Schwefelquellen er beschrieb und analysierte. Foto: km

-

Professor wollte ein "Perpetuum Mobile"

Zwei Gedenktafeln am Marktplatz angebracht

Dieser Eintrag wird bereitgestellt durch Schaumburger Wochenblatt | Impressum